『光が死んだ夏』は、舞台が明確に示されていないにも関わらず、三重県南部の山間集落を思わせるリアルな風景と方言描写が話題です。

登場人物の三重弁を基にした方言や、古びた商店や神社、集落の閉鎖感ある風景など、描かれる情景には実在感があります。

本記事では、方言・伝承・集落の描写からモデル地が三重県ではないかと考察される理由を、多方面から読み解いていきます。

この記事のまとめ

- 『光が死んだ夏』の舞台モデルは三重県の可能性

- 方言や伊勢志摩ナンバーが三重説を裏付け

- 土着信仰や地形描写が三重南部と一致

- 「ツル」や「ケッタ」など中部方言の使用

- 作者の祖母の村での記憶が背景に

- 度会町・大台町・熊野市などが聖地候補

- 舞台を明示しないことで恐怖と普遍性を演出

- 曖昧さがリアルな恐怖と没入感を高める

「光が死んだ夏」とは

閉塞感の漂う田舎の集落で育った辻中佳紀(よしき)と忌堂光(ひかる)は、幼馴染で親友同士。高校生となったある夏、光が1週間山で行方不明になる事件が発生する。幸いにも無事に帰還した光だが、よしきはその光に微妙な違和感を覚える。

「お前、やっぱ光ちゃうやろ」

――それは、姿や声は光そのものでも、中身は明らかに“別のナニカ”にすり替わっていたからだった。よしきは恐怖と哀しみ、そして強い依存心の狭間で葛藤しつつも、本物でなくても光とともにいることを選んでしまう。やがて不穏な事件や異常な現象が集落を覆い、よしきと“光”は逃れられない運命と対峙していく。不気味な日常の中で、「本物」と「偽物」の境界、変わりゆく人間関係、孤独と渇望が静かに、しかし容赦なく読者の心を侵していく青春心理ホラー。

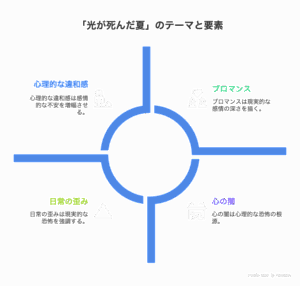

日常に潜む異常

田舎特有の閉鎖感や静けさを背景に、日々の生活の中でじわじわと恐怖が忍び寄るタイプの作風。目に見える化け物やグロテスクな演出よりも、「微かな違和感」や「心のズレ」を通して不安感を増幅させる。

心理描写・ブロマンスの融合

友情と依存、喪失と執着といった複雑な感情を、親友どうしの関係性を軸に生々しく描写。恋愛未満の強烈な繋がり(ブロマンス)が、心理的な恐怖や切なさと不可分に結びついている。

静けさとリアリティ

セミの鳴き声や方言まじりの会話、集落の風景など、細やかなリアルさが舞台に息づき、静かな恐怖を醸す。コマ割りや沈黙の演出、擬音の不自然な扱いも“ゾワゾワ”感を強調している

心の闇・執着の恐怖

派手な怪奇や暴力よりも、

「誰よりも近しい存在がすでに居なくなっている」

ことの絶望感、偽物への共依存といった“心の闇”に迫る。読者は登場人物の感情や葛藤に強く共感し、単なる脅かしの枠を超えた心理的な恐怖を体験できる。

ジャンル融合と新しさ

ホラー、サスペンス、青春ドラマが有機的に融合。既存の「寄生獣」や「Another」などに通じる構造を持ちながらも、物語の焦点が“感情の密度”や“本物と偽物の哲学的問い”にある点が独特。日常の崩壊を描きつつも、どこか切なく、美しい余韻を残す。

ホラーが苦手でも読める普遍性

オカルト的な恐ろしさのみに頼らず、誰もが持つ“失うことへの恐れ”や“違和感への敏感さ”を描写。これにより、普段ホラーを敬遠する読者も思わず引き込まれる構成となっている

三重県山間部が舞台モデルとして濃厚な理由

『光が死んだ夏』の舞台は明示されていませんが、描写される景観や風習から、三重県の山間部がモデルではないかと注目を集めています。

とりわけ、伊勢志摩や南勢地域に特有の風景や文化が物語に色濃く影を落としており、地元の読者からも共感の声が上がっています。

ここでは、作中で繰り返される描写をもとに、三重県山間部が舞台モデルであるとされる理由を深掘りしていきます。

伊勢志摩ナンバープレートや方言から三重説

物語中に登場する自動車のナンバープレートに「伊勢志摩」と記されている描写があります。

この地域は三重県南部の実在エリアであり、作品世界とのリンクが強く意識されていると考えられます。

また、登場人物たちが話す方言が三重県特有の言い回しに近く、リアリティを感じさせる要素となっています。

「血首ヶ井戸」など土着信仰描写との符号

作中で登場する「血首ヶ井戸」は、呪いや祟りにまつわる民間伝承のような存在です。

これは実際の三重県南部の伝承や旧村文化と非常に類似しており、舞台設定のヒントとして解釈されています。

こうした土着的な信仰や祭祀の名残は、都市部には見られない三重独自の文化背景と一致します。

三重弁は作品世界にどんな影響を与えるか

方言は登場人物の背景や人間関係を如実に映す要素として、物語に深みを与えます。

『光が死んだ夏』に登場する会話には、三重弁が巧みに使われており、その土地の空気感が強く表現されています。

方言を通して、地域の閉鎖性や異物への警戒心までもが伝わってきます。

作者が「方言監修」で三重弁を選んだ背景

作者はインタビューで、「特定の地域を思わせる方言を意図的に用いた」と語っています。

特に南伊勢や紀北町周辺で使用される三重弁に近い言葉が作中に使われており、地域特性の演出として機能しています。

これにより、読者は登場人物たちの感情や立場を、よりリアルに感じ取ることができます。

「ツル」「ケッタ」などの語彙が醸す土着感と閉塞感

作中で使われる「ツル(自転車)」「ケッタ(蹴る)」といった語彙は、中部~東海地方の方言として知られています。

これらの表現が、都市的でない、土着的で閉じられた社会の空気を自然に醸し出しています。

言葉の選び方ひとつで、読者の受け取る「村」の印象が大きく変わっているのです。

集落描写から見える“三重の里山”のリアリティ

作品内で描かれる集落の姿は、現代日本のどこにでもありそうで、どこか特定できそうな微妙なバランスです。

その中でも、「山に囲まれた谷筋の村」「一軒しかない商店」「氏神の祠」などの設定は、三重南部の過疎地集落と極めてよく似ています。

これにより、読者は強いリアリティを感じ、物語世界への没入感が高まります。

山と商店、神社、名もなき穴--モデル候補地の描写

地形描写では

「山が四方に迫っている」

「古い商店が一軒だけある」

などの描写が多く見られます。

こうした描写は、大台町や熊野市の実際の地形と非常によく一致します。

また、「名もなき穴」や井戸の存在も、神話的な土地の雰囲気を演出しています。

作者の祖母の集落体験から生まれた実体験ベースの「心象風景」

作者は「祖母の住んでいた村での記憶が、作品に影響を与えている」と述べています。

その村は三重県の南部山間地に位置する集落であり、そこから着想を得たことは間違いありません。

こうした実体験の反映が、作品に深みとリアルな恐怖をもたらしています。

三重モデル説の検証と読者・ファンの反応

読者の間では、舞台モデルが三重であるという仮説はすでに定着しつつあります。

SNSやレビューサイトには、作品に出てくる風景を求めて現地を訪れるファンの声も多く見受けられます。

以下に具体的なモデル地と考えられるエリア、読者の考察を紹介します。

度会町・大台町・熊野市をモデルにしたファン聖地巡礼情報

度会町や大台町は、作品の描写と地形が非常に似ているとされ、多くのファンが実際に訪れています。

特に熊野市では、「あの商店はこの場所では?」といった考察が共有されており、“聖地巡礼”の対象となっています。

こうした動きは、作品への愛着や解釈の深さを物語っています。

鈴鹿・御杖村周辺の地名候補と方言一致率

地名や言葉の一致から、鈴鹿山脈や御杖村もモデル地の候補に挙げられています。

特に御杖村は、方言や地形、信仰の特徴が作中と非常に類似しているとファンの間で話題です。

複数地域の要素が合成されている可能性もあり、さらに興味深い検証が進められています。

舞台モデルが明記されない“曖昧さ”とその効果

『光が死んだ夏』では、舞台となる村の名称が最後まで明かされません。

この「匿名性」が、読者の恐怖や想像力を刺激する大きな仕掛けとなっています。

現実と虚構の境界が曖昧になることで、読者はより深く物語に引き込まれるのです。

実在しないがどこかにある村としての演出効果

舞台がどこでもあり得るように描かれていることで、読者自身の記憶や風景と重ね合わせやすくなっています。

その結果、「あの村は自分の故郷に似ている」といった感想が多数寄せられています。

曖昧なままであることが、没入感と怖さの源となっているのです。

明言しないことで読者に想像と恐怖を促す構成

作者が舞台を明言しないのは、「正体不明の不安」を意図したものとも解釈できます。

誰もが思い当たる場所であるがゆえに、普遍的な恐怖を演出できるのです。

この手法は、ミステリーやホラー作品において非常に効果的です。

光が死んだ夏:モデル地は三重?まとめ

『光が死んだ夏』の舞台が三重県南部の集落である可能性は、方言、風景、信仰、そして作者の経験から極めて高いと言えます。

しかし、明示されないことが物語に深みと恐怖を与えており、その“曖昧さ”自体が演出の一環なのです。

この舞台考察が、作品世界の奥深さを再確認するきっかけとなれば幸いです。

コメント